09.24.19:17

[PR]

10.19.17:27

高校受験模試の成績優秀者の進学先

中学3年9月時点の模試の得点と進学した高校、大学、学部などとの関係はどのようになっているのか関心のあるところです。

そこで、長男が受験した2007年度第3回全県統一模試(2007.9.2 主催:昴)の成績優秀者145人の進学先について調べてみました。(145人中102人判明)

成績優秀者の最低点425点(500点満点 得点率85.0%)は、偏差値で66.1となり、鶴丸高校の10%枠の上位合格ライン(合格率90%以上:A判定)431点と合格ライン(合格率80%以上:B判定の中間の合格率85%程度となります。

したがって、鹿児島市外の中学校の生徒は、鶴丸高校を10%枠で受験している可能性があります。また、高校入試時点では、鶴丸高校の上位層にいた可能性があります。

なお、長男は、388点(偏差値61.7)で、鶴丸高校の学区内枠の合格率は70%でした。

進学先が判明した成績優秀者の多くが、鶴丸高校、修猷館高校、熊本高校、宮崎西高校など県内トップの公立高校や灘高校、ラ・サール高校、久留米大付設高校、青雲高校など有名私立中高一貫教育校に進学し、東大など旧帝大や国公立大学医学部・薬学部に進学していることがわかります。

つまり、中学3年時、成績上位層は高校でも学力を維持し、難関国公立大学(医学部医学科含む)に合格している割合が高いようです。

2007年度第3回全県統一模試(2007.9.2 主催:昴)の成績優秀者と進学先

そこで、長男が受験した2007年度第3回全県統一模試(2007.9.2 主催:昴)の成績優秀者145人の進学先について調べてみました。(145人中102人判明)

成績優秀者の最低点425点(500点満点 得点率85.0%)は、偏差値で66.1となり、鶴丸高校の10%枠の上位合格ライン(合格率90%以上:A判定)431点と合格ライン(合格率80%以上:B判定の中間の合格率85%程度となります。

したがって、鹿児島市外の中学校の生徒は、鶴丸高校を10%枠で受験している可能性があります。また、高校入試時点では、鶴丸高校の上位層にいた可能性があります。

なお、長男は、388点(偏差値61.7)で、鶴丸高校の学区内枠の合格率は70%でした。

進学先が判明した成績優秀者の多くが、鶴丸高校、修猷館高校、熊本高校、宮崎西高校など県内トップの公立高校や灘高校、ラ・サール高校、久留米大付設高校、青雲高校など有名私立中高一貫教育校に進学し、東大など旧帝大や国公立大学医学部・薬学部に進学していることがわかります。

つまり、中学3年時、成績上位層は高校でも学力を維持し、難関国公立大学(医学部医学科含む)に合格している割合が高いようです。

2007年度第3回全県統一模試(2007.9.2 主催:昴)の成績優秀者と進学先

| 順位 | 得点 | 男・女 | 中学校 | 高校 | 大学 入学年度 |

大学 |

| 1 | 473 | 女 | 宮大付属 | 宮崎西 | 2011 | 熊本大医 |

| 2 | 469 | 男 | 日向学院 | 宮崎西 | 2011 | 東京大文Ⅲ |

| 3 | 468 | 女 | 水俣第二 | 熊本 | 2011 | 熊本大医 |

| 3 | 468 | 男 | 宮大付属 | 灘 | 2011 | 東京大文Ⅰ |

| 5 | 465 | 女 | 宮大付属 | 青雲 | 2011 | 慶応大総合政策 |

| 6 | 463 | 女 | 大塚 | 宮崎西 | 2011 | 宮崎大医 |

| 7 | 461 | 男 | 国分南 | 鶴丸 | 2012 | 大阪大中退→東京大 |

| 8 | 460 | 女 | 鹿大付属 | |||

| 9 | 459 | 男 | 生目台 | 2011 | 長崎大医 | |

| 9 | 459 | 女 | 八代第二 | |||

| 9 | 459 | 女 | 加納 | |||

| 12 | 458 | 女 | 鹿大付属 | 鶴丸 | 2011 | 東京大 |

| 12 | 458 | 女 | 鹿大付属 | 鶴丸 | 2012 | 東京大文Ⅲ |

| 14 | 457 | 女 | 熊大付属 | |||

| 15 | 456 | 男 | 清水 | 鶴丸 | 2011 | 九州大農 |

| 16 | 455 | 男 | 坂元 | 鶴丸 | 2011 | 九州大 |

| 17 | 454 | 男 | 鹿大付属 | 樟南 | 2011 | 九州大工 |

| 18 | 453 | 男 | 荘 | |||

| 18 | 453 | 女 | 南 | 鶴丸 | 2011 | 熊本大 |

| 20 | 452 | 女 | 明和 | 鶴丸 | ||

| 20 | 452 | 男 | 宮大付属 | ラ・サール | 2011 | 東京大 |

| 20 | 452 | 女 | 宮崎西 | 宮崎大宮 | 2011 | 慶応大 |

| 20 | 452 | 男 | 加治木 | 加治木 | 2012 | 鹿児島大医 |

| 20 | 452 | 男 | 宮大付属 | |||

| 25 | 451 | 男 | 西 | 都城泉ヶ丘 | 2013 | 鹿児島大医 |

| 26 | 450 | 女 | 宮大付属 | |||

| 26 | 450 | 女 | 宮大付属 | 宮崎西 | 2011 | 宮崎大医 |

| 26 | 450 | 女 | 甲南 | 鶴丸 | 2012 | 大阪大法学部 |

| 29 | 449 | 男 | 松元 | 鶴丸 | 2011 | 東京大 |

| 29 | 449 | 女 | 鹿大付属 | 鶴丸 | ||

| 31 | 448 | 女 | 八代第二 | |||

| 32 | 447 | 男 | 東谷山 | 鶴丸 | 2011 | 東京農工大 |

| 32 | 447 | 男 | 鹿大付属 | 志學館 | 2012 | 九州大経済工 |

| 32 | 447 | 男 | 宮大付属 | 2011 | 宮崎大医 | |

| 35 | 446 | 女 | 伊敷 | |||

| 35 | 446 | 男 | 鹿大付属 | 2011 | 宮崎大医 | |

| 35 | 446 | 男 | 第一鹿屋 | ラ・サール | 2013 | 慶応大学医 |

| 38 | 445 | 男 | 大宮 | |||

| 38 | 445 | 男 | 加納 | |||

| 38 | 445 | 男 | 紫原 | 鶴丸 | 2011 | 鹿児島大医 |

| 41 | 444 | 男 | 宮大付属 | 長崎大医 | ||

| 41 | 444 | 男 | 甲南 | 鶴丸 | 2011 | 筑波大 |

| 41 | 444 | 女 | 皇徳寺 | |||

| 44 | 443 | 男 | 加世田 | |||

| 45 | 442 | 女 | 谷山北 | |||

| 45 | 442 | 男 | 鹿大付属 | 鶴丸 | 2011 | 大阪大 |

| 45 | 442 | 女 | 宮大付属 | 宮崎西 | 2011 | 早稲田大先進理工 |

| 45 | 442 | 男 | 宮大付属 | |||

| 45 | 442 | 女 | 鹿大付属 | 樟南 | 2011 | 鹿児島大法文 |

| 50 | 441 | 女 | 宮大付属 | 宮崎西 | 2011 | 福岡大薬 |

| 50 | 441 | 男 | 鹿屋東 | |||

| 50 | 441 | 男 | 城西 | 鶴丸 | 九州大 | |

| 50 | 441 | 女 | 帖佐 | 加治木 | 志學館大 | |

| 50 | 441 | 女 | 宮大付属 | 宮崎西 | 2011 | 大阪大薬 |

| 50 | 441 | |||||

| 56 | 440 | 女 | 宮大付属 | 2012 | 千葉大医 | |

| 56 | 440 | 女 | 甲南 | 豊岡女子学園 | 2012 | 東京大理Ⅱ |

| 56 | 440 | 男 | 三松 | 宮崎西 | 2011 | 鹿児島大医 |

| 56 | 440 | 男 | 桜丘 | 鶴丸 | 2011 | 鹿児島大医 |

| 56 | 440 | 男 | 大淀 | 宮崎西 | 2011 | 大阪大理 |

| 56 | 440 | 女 | 紫原 | |||

| 56 | 440 | 女 | 鹿大付属 | |||

| 63 | 439 | 男 | 宮之城 | 鶴丸 | 2011 | 東京大理Ⅰ |

| 63 | 439 | 男 | 水俣第一 | 弘学館 | 2011 | 宮崎大医 |

| 63 | 439 | 女 | 伊集院北 | 樟南 | 2011 | 長崎大薬 |

| 63 | 439 | 男 | 第一鹿屋 | |||

| 63 | 439 | 男 | 宮大付属 | |||

| 63 | 439 | 女 | 百道 | 久留米大付設 | 2011 | 九州大医 |

| 63 | 439 | 男 | 大和 | 大島 | 2012 | 鹿児島大医 |

| 63 | 439 | 女 | 鶴城 | 九州学院 | 2011 | 熊本大薬 |

| 63 | 439 | 女 | 出水 | 熊本 | 2011 | 大分大医 |

| 63 | 439 | 男 | 生目台 | |||

| 63 | 439 | 男 | 錦ケ丘 | 熊本 | 2013 | 熊本大医 |

| 63 | 439 | |||||

| 74 | 438 | 女 | 玉名 | 濟々黌 | 2012 | 宮崎大医 |

| 75 | 437 | 男 | 熊大付属 | 熊本 | 2011 | 九州歯科大 |

| 75 | 437 | 女 | 鹿大付属 | 鶴丸 | 2011 | 鹿児島大医 |

| 75 | 436 | 男 | 帖佐 | 鶴丸 | 2011 | 九州大法 |

| 78 | 435 | 男 | 武 | 鶴丸 | 2011 | 九州大 |

| 79 | 435 | 男 | 宮大付属 | 宮崎西 | 2011 | 宮崎大医 |

| 79 | 435 | 女 | 武蔵 | |||

| 79 | 435 | 男 | 姫城 | |||

| 82 | 434 | 男 | 河頭 | 鶴丸 | 2012 | 京都大工 |

| 82 | 434 | 男 | 宮大付属 | 宮崎西 | 2011 | 名古屋大 |

| 82 | 434 | 男 | 修学館 | ラ・サール | 2011 | 神戸大医 |

| 82 | 434 | 女 | 宮大付属 | 宮崎西 | 2011 | 慶応大 |

| 82 | 434 | 男 | 生目台 | ラ・サール | 2011 | 九州大医 |

| 82 | 434 | 女 | 伊敷台 | 鶴丸 | 2011 | 福岡大医 |

| 82 | 433 | 女 | 松元 | 鶴丸 | 2011 | 九州大学 |

| 89 | 433 | 女 | 坂元 | |||

| 89 | 433 | 男 | 皇徳寺 | 鶴丸 | 2011 | 中央大学 |

| 89 | 433 | 女 | 玉名 | |||

| 89 | 433 | 男 | 玉名 | 熊本 | 2012 | 東京大文Ⅱ |

| 89 | 432 | 男 | 皇徳寺 | 鶴丸 | ||

| 94 | 432 | 男 | 鹿大付属 | |||

| 94 | 432 | 男 | 鹿大付属 | |||

| 94 | 432 | 女 | 熊大付属 | 熊本 | 2012 | 久留米大医 |

| 94 | 432 | 男 | 吉野東 | |||

| 98 | 431 | 男 | 土橋 | 鶴丸 | 2013 | 鹿児島大医 |

| 98 | 431 | 男 | 谷山 | 鶴丸 | 2012 | 東京大理Ⅰ |

| 98 | 431 | 女 | 出水 | 熊本 | 2011 | 熊本大 |

| 98 | 431 | 男 | 山川 | 鶴丸(中退) | 2012 | 鹿児島大法文 |

| 98 | 431 | 男 | 伊敷台 | 市ヶ尾(神奈川) | 2011 | 明治大 |

| 98 | 431 | 女 | 重富 | 樟南 | 2013 | 鹿児島大医 |

| 98 | 431 | 女 | 北指宿 | 甲南 | 2011 | 奈良女子大 |

| 98 | 431 | 男 | 皇徳寺 | 鶴丸 | 2012 | 九州大 |

| 106 | 430 | 男 | 坂元 | 鶴丸 | 2011 | 東京理科大 |

| 106 | 430 | 男 | 伊敷台 | ラ・サール | 2012 | 早稲田大商 |

| 106 | 430 | 男 | 吉田南 | ラ・サール | 2012 | 鹿児島大医 |

| 106 | 430 | 女 | 下山門 | 修猷館 | 2011 | 九州大 |

| 106 | 430 | 女 | 郡山 | 鶴丸 | 2011 | 鹿児島大 |

| 106 | 430 | 男 | 宮大付属 | 2012 | 大阪市立大医 | |

| 112 | 429 | 男 | 福平 | 甲南 | 2012 | 上智大 |

| 112 | 429 | 男 | 宮崎西 | 宮崎西 | 2012 | 鹿児島大医 |

| 112 | 429 | 女 | 鹿大付属 | 鶴丸 | 2011 | 星薬科大 |

| 112 | 429 | 男 | 鹿大付属 | |||

| 112 | 429 | 男 | 百道 | 久留米付設 | 2011 | 東京工業大 |

| 112 | 429 | 男 | 熊大付属 | 熊本 | 2011 | 埼玉医科大 |

| 112 | 429 | 男 | 田崎 | |||

| 112 | 429 | 女 | 鹿大付属 | 鶴丸 | 2011 | 九州大芸術工 |

| 120 | 428 | 女 | 真和 | |||

| 120 | 428 | 女 | 日向学院 | 2011 | 西南学院大 | |

| 120 | 428 | 男 | 楠 | |||

| 120 | 428 | 女 | 高取 | 修猷館 | 2011 | 九州大法 |

| 120 | 428 | 男 | 鹿大付属 | |||

| 120 | 428 | 男 | 宮大付属 | 宮崎西 | 2012 | 名古屋市立大医 |

| 120 | 428 | 男 | 宮崎西 | |||

| 120 | 428 | 男 | 山川 | 鶴丸 | 2011 | 鹿児島大 |

| 128 | 427 | 男 | 末吉 | 2011 | 九州大理 | |

| 128 | 427 | 男 | 鹿大付属 | 鶴丸 | 2013 | 防衛医科大 |

| 128 | 427 | 男 | 城西 | |||

| 128 | 427 | 男 | 出水 | 出水中央 | 2011 | 鹿児島大 |

| 132 | 426 | 女 | 緑丘 | 鶴丸 | 2012 | 熊本大 |

| 132 | 426 | 男 | 舞鶴 | |||

| 132 | 426 | 男 | 宮大付属 | ラ・サール | 2011 | 宮崎大学医 |

| 132 | 426 | |||||

| 132 | 426 | 男 | 甲東 | |||

| 138 | 425 | 男 | 皇徳寺 | |||

| 138 | 425 | 男 | 鹿屋 | 鶴丸 | 2012 | 東京大文Ⅲ |

| 138 | 425 | 男 | 伊敷台 | 鶴丸 | 2011 | 早稲田大 |

| 138 | 425 | 女 | 武 | 甲南 | 2011 | 鹿児島大 |

| 138 | 425 | 女 | 桜木 | |||

| 138 | 425 | 男 | 伊敷台 | |||

| 138 | 425 | 男 | 城西 | 鶴丸 | 2012 | 京都大工 |

| 138 | 425 | 女 | 鹿大付属 | 鶴丸 | 2011 | 鹿児島大 |

PR

10.02.21:47

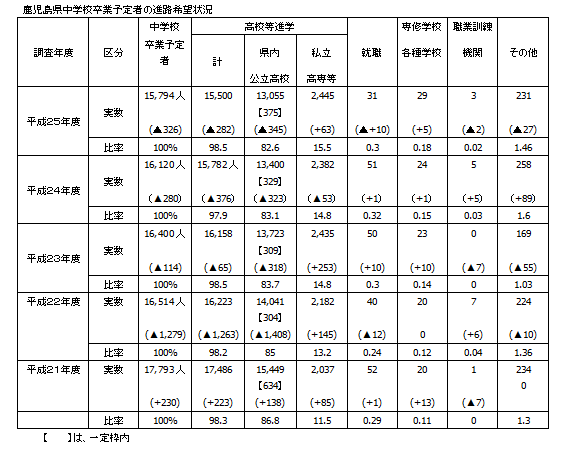

平成27年3月中学校卒業生の進路希望

平成27年3月中学校卒業予定者の進路希望状況が鹿児島教育委員会から公表されました。

私立高校を希望する学生が年々増え、昨年は平成25年度に比較して63人増加していましたが、今年は減少に転じました。

これは、平成26年度の増加要因は私立高校の大学進学実績や就職実績が向上していることや私学支援金による授業料負担軽減が要因となっているようですが、平成27年度は全体受験者数の減少と景気低迷による公立志望への回帰が原因と想定されます。

一定枠内の希望者数は、285人と昨年に比較して90人減少しています。地元の高校の大学合格実績等の向上や景気低迷等が影響しているものと推察されます。

中学校卒業予定者の進路希望状況

【 】は、一定枠内

私立高校を希望する学生が年々増え、昨年は平成25年度に比較して63人増加していましたが、今年は減少に転じました。

これは、平成26年度の増加要因は私立高校の大学進学実績や就職実績が向上していることや私学支援金による授業料負担軽減が要因となっているようですが、平成27年度は全体受験者数の減少と景気低迷による公立志望への回帰が原因と想定されます。

一定枠内の希望者数は、285人と昨年に比較して90人減少しています。地元の高校の大学合格実績等の向上や景気低迷等が影響しているものと推察されます。

中学校卒業予定者の進路希望状況

| 卒業 年度 |

区分 | 中学校 卒業 予定者 |

高校等進学 | 就職 | 専修 学校 各種 学校 |

職業 訓練 機関 |

その他 | ||

| 計 | 県内 公立高校 |

私立 高専等 |

|||||||

| H27 年度 |

実数 | 15,303人 (▲491) |

15,015人 (▲485) |

12,674 【285】 (▲381) |

2,341 (▲104) |

38 (+7) |

19 (+10) |

3 (0) |

228 (▲3) |

| 比率 | 100% | 98.1 | 82.8 | 15.3 | 0.25 | 0.12 | 0.02 | 1.49 | |

| H26 年度 |

実数 | 15,794人 (▲326) |

15,500 (▲282) |

13,055 【375】 (▲345) |

2,445 (+63) |

50 (▲20) |

31 (+5) |

29 (▲2) |

169 (▲27) |

| 比率 | 100% | 98.5 | 83.7 | 14.8 | 0.30 | 0.14 | 0.00 | 1.03 | |

| 卒業 年度 |

区分 | 中学校 卒業 予定者 |

高校等進学 | 就職 | 専修 学校 各種 学校 |

職業 訓練 機関 |

その他 | ||

| 計 | 県内 公立高校 |

私立 高専等 |

|||||||

| H25 年度 |

実数 | 16,120人 (▲280) |

15,782人 (▲376) |

13,400 【329】 (▲323) |

2,382 (▲53) |

51 (+1) |

24 (+1) |

5 (+5) |

258 (+89) |

| 比率 | 100% | 97.9 | 83.1 | 14.8 | 0.32 | 0.15 | 0.03 | 1.60 | |

| H24 年度 |

実数 | 16,400人 (▲114) |

16,158 (▲65) |

13,723 【309】 (▲318) |

2,435 (+253) |

50 (+10) |

23 (+10) |

0 (▲7) |

169 (▲55) |

| 比率 | 100% | 98.5 | 83.7 | 14.8 | 0.30 | 0.14 | 0.00 | 1.03 | |

| H23 年度 |

実数 | 16,514人 (▲1,279) |

16,223 (▲1,263) |

14,041 【304】 (▲1,408) |

2,182 (+145) |

40 (▲12) |

20

(0) |

7 (+6) |

224 (▲10) |

| 比率 | 100% | 98.2 | 85.0 | 13.2 | 0.24 | 0.12 | 0.04 | 1.36 | |

| H22 年度 |

実数 | 17,793人 (+230) |

17,486 (+223) |

15,449 【634】 (+138) |

2,037 (+85) |

52 (+1) |

20 (+13) |

1 (▲7) |

234

(0)

|

| 比率 | 100% | 98.3 | 86.8 | 11.5 | 0.29 | 0.11 | 0.00 | 1.30 | |

09.25.20:08

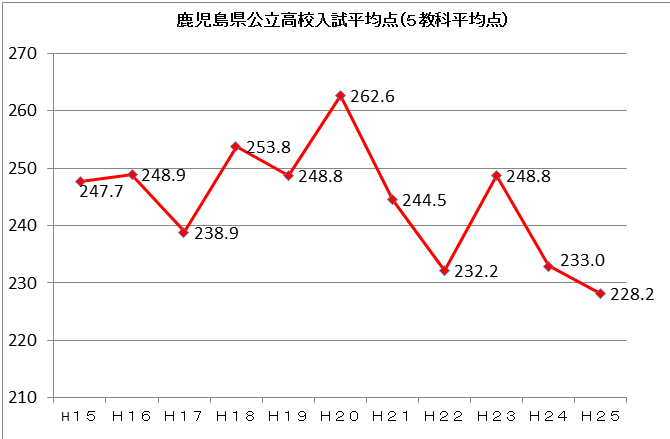

公立高校入試平均点の推移

公立高校入試の平均点について記載してみます。

平成15年度以降は平均点は250点程度でしたが、平成20年度の平均点262.6点以降は平均点は減少する傾向にあります。

最近5年間では、そのうち4か年は230点程度となっており、従来の1教科当たりの平均点が90点満点の50点程度から45点程度(得点率50%)に目標設定が変更になったのではないかと思います。

これは、平成20年度の平均点が大幅に高かったため、鶴丸高校等で得点差が小さかったことが実力差を判別することができなかったため、詳細に問題の難易度分析を行って試験問題の難易度を上げたものと考えています。

このため、今年の2月に、平成26年度の平均点も230程度で推移するものと推察されると書きましたがそのとおりとなりました。

平成27年度も平成26年度並みの難易度、平均点になるのではないかと予想しています。

09.24.19:05

調査書の得点と合否判定

調査書の得点の評価について質問がありました。

公立高校入試の合格判定は、学力試験の得点と調査書の換算得点の相関で行われると実施要領に記載されています。

通常、相関を取るといった場合、学力試験の得点の順位を縦軸に、調査書の換算得点の順位を横軸にとり、以下のように区分し、合否を決定するのが一般的です。

①学力試験および調査書の得点の順位が募集定員以内(一般入試288人以内) A

②学力試験か調査書の得点のどちらかの順位が募集定員以内(一般入試288人以内)B

③学力試験および調査書の得点の順位が募集定員以外(一般入試288人以外) C

A・・・・・合格

B・・・・・合格または不合格(289位から学力検査、調査書の順位をそれぞれ同じ順位づつ下げていき、そのゾーンに入ったものから合格とする)

C・・・・・不合格

しかし、鶴丸高校、甲南高校などは学力検査の得点が優先され、合格ラインのゾーンにいる受験者についてのみ調査書を評価するとの情報もあります。

実際、どのように調査書を評価しているのか何か情報をお持ちの方、情報提供をお願いします。

公立高校入試の合格判定は、学力試験の得点と調査書の換算得点の相関で行われると実施要領に記載されています。

通常、相関を取るといった場合、学力試験の得点の順位を縦軸に、調査書の換算得点の順位を横軸にとり、以下のように区分し、合否を決定するのが一般的です。

①学力試験および調査書の得点の順位が募集定員以内(一般入試288人以内) A

②学力試験か調査書の得点のどちらかの順位が募集定員以内(一般入試288人以内)B

③学力試験および調査書の得点の順位が募集定員以外(一般入試288人以外) C

A・・・・・合格

B・・・・・合格または不合格(289位から学力検査、調査書の順位をそれぞれ同じ順位づつ下げていき、そのゾーンに入ったものから合格とする)

C・・・・・不合格

しかし、鶴丸高校、甲南高校などは学力検査の得点が優先され、合格ラインのゾーンにいる受験者についてのみ調査書を評価するとの情報もあります。

実際、どのように調査書を評価しているのか何か情報をお持ちの方、情報提供をお願いします。

03.14.07:29

公立高校で合格発表

(南日本新聞)

鹿児島県内の公立高校で14日、入学試験の合格発表があった。実施した全日制と定時制計69校155学科の合格者総数(推薦など含む)は1万715人で、記録が残る1990年度以降最も少なかった。定員1万2569人に対する充足率は0.85だった。

鹿児島県教育委員会によると、定員割れは54校105学科で、90年度以降最も多い1854人。このうち開陽の全日制と定時制を除く52校101学科(定員1814人)で24日、面接と作文の2次選抜がある。出願は19~20日(正午まで)。

鹿児島県内の公立高校で14日、入学試験の合格発表があった。実施した全日制と定時制計69校155学科の合格者総数(推薦など含む)は1万715人で、記録が残る1990年度以降最も少なかった。定員1万2569人に対する充足率は0.85だった。

鹿児島県教育委員会によると、定員割れは54校105学科で、90年度以降最も多い1854人。このうち開陽の全日制と定時制を除く52校101学科(定員1814人)で24日、面接と作文の2次選抜がある。出願は19~20日(正午まで)。

受験番号を確認し、親子で喜び合う受験生=14日午前11時17分、鹿児島市の武岡台高校

03.10.21:45

2014年度高校別大学合格者数

03.09.01:01

大学合格発表

03.08.07:47

鹿児島大学合格発表

(南日本新聞)

鹿児島大学は7日、前期日程入学試験の合格者1493人(9学部合計)を発表した。朗報を手にした受験生たちは晴れやかな笑顔で家族や友人らと喜びあっていた。合格者数は募集人員より141人多く、受験者数3627人に対する実質倍率は2.43倍だった。

午前10時、同大郡元キャンパスの本部前に合格者の受験番号が一斉に掲示されると、受験生たちは緊張した表情で確認。番号を見つけると「やった」とガッツポーズしたり、在学生に胴上げされたりして喜びを爆発させた。

後期試験は12、13日にあり、合格発表は21日。

鹿児島大学は7日、前期日程入学試験の合格者1493人(9学部合計)を発表した。朗報を手にした受験生たちは晴れやかな笑顔で家族や友人らと喜びあっていた。合格者数は募集人員より141人多く、受験者数3627人に対する実質倍率は2.43倍だった。

午前10時、同大郡元キャンパスの本部前に合格者の受験番号が一斉に掲示されると、受験生たちは緊張した表情で確認。番号を見つけると「やった」とガッツポーズしたり、在学生に胴上げされたりして喜びを爆発させた。

後期試験は12、13日にあり、合格発表は21日。

大学生たちに胴上げされ合格を喜ぶ受験生=7日午前10時すぎ、鹿児島市郡元1丁目の鹿児島大学

02.27.00:46

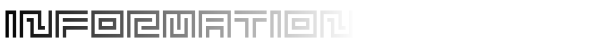

鹿児島県内の国公立大学合格者数

鹿児島県内高校(ラ・サール高校除き)の国公立大学合格実績は、以下のとおりとなっています。

S3以上の難関国公立大学(7旧帝国大学、東京工業大学、一橋大学、神戸大10校、国公立大学医学部医学科等)の県内合格者数は、300人前後となっています。

そのうち2割強程度は、私立高校からの合格者です。( )は私立高校。

平成19年度 285人(62人 21.8%)

平成20年度 313人(79人 25.2%)

平成21年度 326人(78人 23.9%)

平成22年度 310人(72人 23.2%)

平成23年度 314人(77人 24.5%)

平成24年度 309人(70人 22.7%)

平成25年度 291人(61人 21.0%)

S3以上の難関国公立大学(7旧帝国大学、東京工業大学、一橋大学、神戸大10校、国公立大学医学部医学科等)の県内合格者数は、300人前後となっています。

そのうち2割強程度は、私立高校からの合格者です。( )は私立高校。

平成19年度 285人(62人 21.8%)

平成20年度 313人(79人 25.2%)

平成21年度 326人(78人 23.9%)

平成22年度 310人(72人 23.2%)

平成23年度 314人(77人 24.5%)

平成24年度 309人(70人 22.7%)

平成25年度 291人(61人 21.0%)

02.22.07:34

公立高校入試予想倍率

02.19.22:28

鹿児島大学医学部医学科入学状況

鹿児島大学医学部医学科の高校別合格者数は以下のとおりです。

近年は、定員増に伴い鹿児島県内医療を義務付けた県内従事者の特別枠は、鹿児島県内の高等学校出身者が限られるため、県内高校出身者が60%以上を占めています。

なお、平成25年度の甲南高校の実績は実績は一部しかわかっていません。

近年は、定員増に伴い鹿児島県内医療を義務付けた県内従事者の特別枠は、鹿児島県内の高等学校出身者が限られるため、県内高校出身者が60%以上を占めています。

なお、平成25年度の甲南高校の実績は実績は一部しかわかっていません。

| 高校名 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

| 定員 | 85 | 85 | 85 | 95 | 105 | 107 | 107 | 107 |

| 鶴丸 | - | 20 | 15 | 16 | 26 | 22 | 14 | 28 |

| ラ・サール | - | 11 | 9 | 17 | 15 | 13 | 21 | 16 |

| 志学館高等部 | - | 5 | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 |

| 池田学園池田 | - | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 |

| 甲南 | - | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||

| 小計 | 38 | 36 | 46 | 62 | 49 | 49 | 54 | |

| 鹿児島玉龍 | 1 | 4 | ||||||

| 川内 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | |

| 加世田 | - | - | - | - | 2 | 1 | ||

| 大島 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |

| 樟南 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 |

| 出水中央 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | |

| 加治木 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | ||

| 鹿屋 | - | - | - | 3 | 3 | |||

| 鹿児島第一 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | |

| 鹿児島修学館 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | |

| 鹿児島中央 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| 神村学園高等部 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |

| 甲陵 | - | - | - | 1 | - | - | - | |

| 川辺 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |

| 出水 | 1 | |||||||

| 鳳凰 | 1 | |||||||

| 鹿屋中央 | 1 | |||||||

| 大口明光学園 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |

| 鹿児島実業 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |

| れいめい | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 |

| 尚志館 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

| 伊集院 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

| 徳之島 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

| 高校認定 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

| 小計 | - | 4 | 3 | 15 | 16 | 10 | 13 | 13 |

| 鹿児島県内小計 | - | 42 49% |

39 46% |

61 64% |

78 74% |

59 55% |

62 58% |

67 63% |

| 青雲 | - | - | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 |

| 熊本 | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 |

| 済々黌 | - | - | 2 | 1 | ||||

| 久留米敷設 | 2 | - | 1 | 5 | ||||

| 西南学院 | 1 | |||||||

| 筑紫女学園 | 2 | 2 | ||||||

| 明治学園 | 2 | 1 | - | 1 | ||||

| 福岡大附属大濠 | 1 | 1 | 2 | |||||

| 修猷館 | 2 | 1 | 3 | |||||

| 東筑 | 2 | 1 | ||||||

| 福岡 | 2 | 2 | 2 | |||||

| 宮崎第一 | 1 | - | 1 | |||||

| 開智 | 1 | |||||||

| 栄東 | 1 | |||||||

| 市川 | 2 | |||||||

| 東邦大附属東邦 | 1 | |||||||

| 桐朋 | 1 | |||||||

| 渋谷教育学園幕張 | 1 | |||||||

| 明善 | 2 | 2 | ||||||

静岡 |

1 | |||||||

| 滝 | 1 | |||||||

| 高槻 | 1 | |||||||

| 茨木 | 1 | |||||||

| 洛南 | 1 | |||||||

| 大阪教育大池田 | 1 | |||||||

| 四天王寺 | 1 | |||||||

| 大阪桐蔭 | 1 | |||||||

| 清風南海 | 1 | |||||||

| 東大寺学園 | 1 | |||||||

| AICI | 1 | |||||||

| 高知学芸 | 1 | |||||||

|

小倉

|

2

|

|||||||

|

弘学館

|

1

|

|||||||

|

東明館

|

1

|

1

|

1 | |||||

|

大分上野丘

|

2

|

1

|

3

|

|||||

|

大分東明

|

1

|

|||||||

|

真和

|

1

|

|||||||

|

宮崎西

|

4

|

1

|

2

|

2

|

4 | |||

|

宮崎大宮

|

2

|

-

|

2

|

|||||

|

都城泉ヶ丘

|

1

|

|||||||

|

長崎日大大学

|

1

|

|||||||

|

昭和薬科大附属

|

1

|

-

|

1 | |||||

|

東海

|

1

|

-

|

||||||

|

修道

|

1 | |||||||

|

広島学院

|

1

|

-

|

||||||

|

広島大学附属福山

|

1

|

-

|

||||||

|

ノートルダム清心

|

1

|

-

|

||||||

| 智弁和歌山 |

1

|

-

|

||||||

| 愛光 |

1

|

-

|

1 | |||||

| 高田 |

1

|

-

|

||||||

| 松山東 |

1

|

- | ||||||

| 浜松西 | 1 | - | ||||||

| 小計 | 23 | 11 | 23 | 36 | 36 | 32 | ||

| 不明 | 23 | 23 | 4 | 12 | 9 | 8 | ||

| 合計 | 85 | 85 | 85 | 95 | 105 | 107 | 107 | 107 |

02.18.21:48

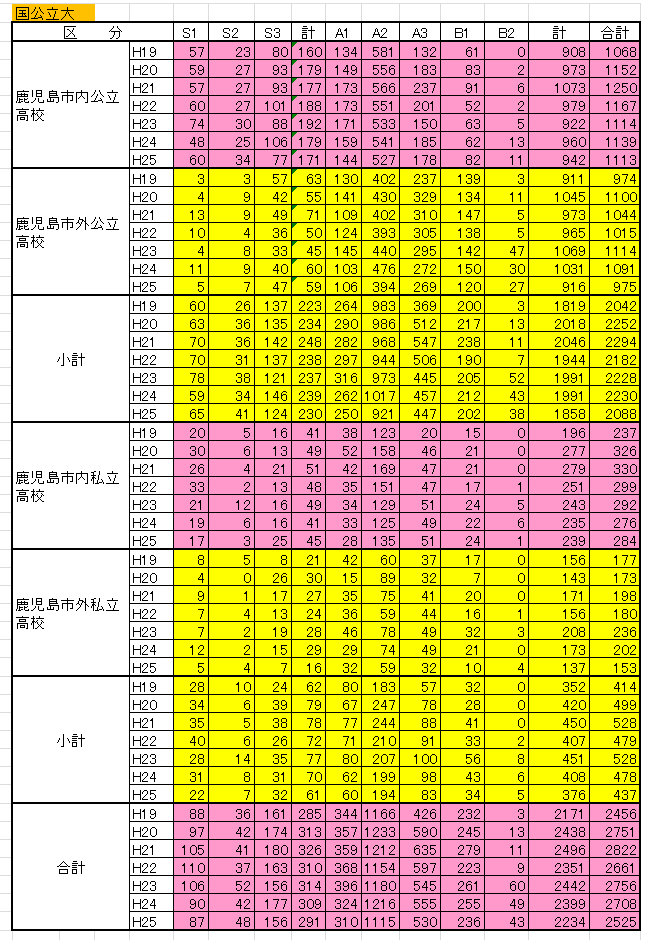

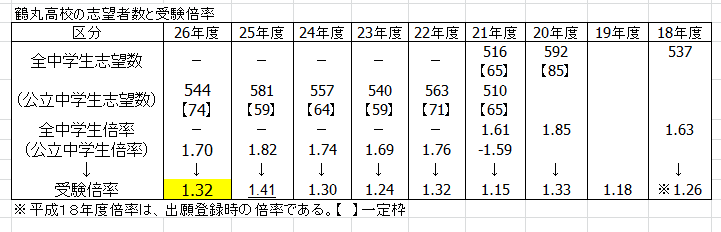

鶴丸高校入試倍率

平成26年度の鶴丸高校の入試倍率を1.32倍と予想していましたが、実際は1.34倍となっています。

今後、出願の変更もあるため、最終倍率はわかりませんが、8月時点の進学希望調査の結果からほぼ予想することができることがわかります。

今後、出願の変更もあるため、最終倍率はわかりませんが、8月時点の進学希望調査の結果からほぼ予想することができることがわかります。

02.16.23:53

三校合格ライン

02.15.16:44

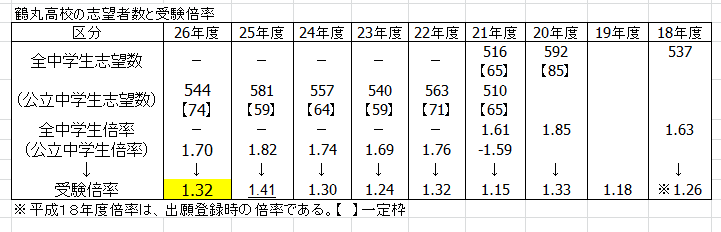

平成26年度鹿児島中央高校予想倍率

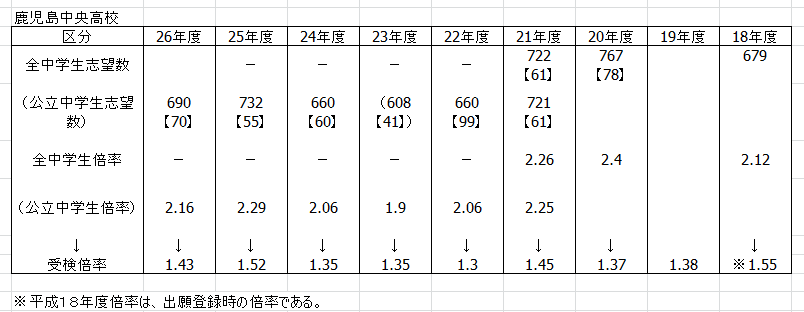

平成25年度の鹿児島中央高校の受検倍率を試算してみました。

鶴丸・甲南高校と同様に平成20年度から平成25年度の県内中学校卒業予定者の進路希望状況と受検者数から予想しています。

(鹿児島中央高校)

(平成25年度予想倍率と実倍率)

昨年に比較して72人増加していますが、学区外枠は5人減少となっています。

平成24年度は、平成23年度受験倍率が1.35と倍率が若干上がったものの7月時点の志望者は増加し、最終倍率は1.35と平成23年度と同じになりました。

平成25年度はさらに志望者数が増加しています。2年連続で減少した理由は現在のところわかりませんが、他の高校の志望者数との関係があるかもしれません。

過去4年間の実績から平成25年度の予想倍率は、1.31~1.63と試算されます。

7月時点の志望倍率と最終倍率の比が平成20年度は57.1%と低くなっていますが、これは志望者数が767人と非常に多かったことから志望登録時に志望校を変更したためであり、平成21年度64.2%、平成22年度63.1%とほぼ同じ値を示しています。

平成23年度は傾向としては平成21・22年度に近いものと考えられますが、2カ年連続で志望者数が減っていますので、変動率は小さくなることが想定され、そのとおり7月時点の志望倍率と最終倍率の比が71.1%と高くなりました。

平成24年度は、7月時点の志望倍率と最終倍率の比が65.5%に低下しましたが、これは志望者数が平成23年度に比較して増加したため、志望を変更した生徒が多かったものと思われます。

平成25年度は、平成21年度の志望者数とほぼ同じ状況となっていることから、最終倍率は平成21年度の変動率を勘案した1.47と予想しました。

実際には、0.05倍多い1.52でした。

一定枠の志望者数は、平成25年度55人となっており、過去の動向からみると最終受験者数は30人程度となるものと思われます。

(平成26年度予想倍率)

平成26年度の予想倍率は、過去6年間のデータから平成25年度並みの変動があると思われ、

1.43倍程度と予想しています。

ただし、先ほども述べましたように、2カ年連続で志望者数が増加していること、平成22年度から私学助成支援金によって、全額免除特待生が別途負担していた諸費についても授業料として整理できるものは支援金対象となることから、実質全額免除となった樟南高校普通科文理コースなど私立高校の特待生を取得した者は、志望校を変更しない可能性もあり、倍率が増加する可能性もあります。

鶴丸・甲南高校と同様に平成20年度から平成25年度の県内中学校卒業予定者の進路希望状況と受検者数から予想しています。

(鹿児島中央高校)

(平成25年度予想倍率と実倍率)

昨年に比較して72人増加していますが、学区外枠は5人減少となっています。

平成24年度は、平成23年度受験倍率が1.35と倍率が若干上がったものの7月時点の志望者は増加し、最終倍率は1.35と平成23年度と同じになりました。

平成25年度はさらに志望者数が増加しています。2年連続で減少した理由は現在のところわかりませんが、他の高校の志望者数との関係があるかもしれません。

過去4年間の実績から平成25年度の予想倍率は、1.31~1.63と試算されます。

7月時点の志望倍率と最終倍率の比が平成20年度は57.1%と低くなっていますが、これは志望者数が767人と非常に多かったことから志望登録時に志望校を変更したためであり、平成21年度64.2%、平成22年度63.1%とほぼ同じ値を示しています。

平成23年度は傾向としては平成21・22年度に近いものと考えられますが、2カ年連続で志望者数が減っていますので、変動率は小さくなることが想定され、そのとおり7月時点の志望倍率と最終倍率の比が71.1%と高くなりました。

平成24年度は、7月時点の志望倍率と最終倍率の比が65.5%に低下しましたが、これは志望者数が平成23年度に比較して増加したため、志望を変更した生徒が多かったものと思われます。

平成25年度は、平成21年度の志望者数とほぼ同じ状況となっていることから、最終倍率は平成21年度の変動率を勘案した1.47と予想しました。

実際には、0.05倍多い1.52でした。

一定枠の志望者数は、平成25年度55人となっており、過去の動向からみると最終受験者数は30人程度となるものと思われます。

(平成26年度予想倍率)

平成26年度の予想倍率は、過去6年間のデータから平成25年度並みの変動があると思われ、

1.43倍程度と予想しています。

ただし、先ほども述べましたように、2カ年連続で志望者数が増加していること、平成22年度から私学助成支援金によって、全額免除特待生が別途負担していた諸費についても授業料として整理できるものは支援金対象となることから、実質全額免除となった樟南高校普通科文理コースなど私立高校の特待生を取得した者は、志望校を変更しない可能性もあり、倍率が増加する可能性もあります。

02.13.20:10

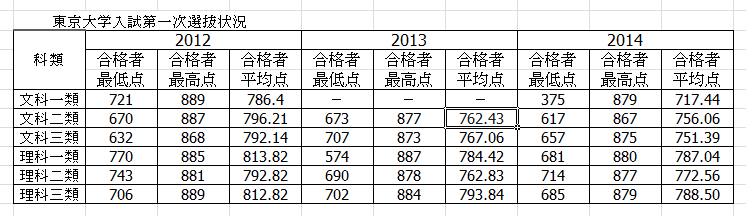

平成26年度東大入試第一次選抜合格者数

2012・2014年度の鹿児島県内高校の東大入試について掲載します。

東大入試では、学科別に二次試験の受験者数を2.5倍から4倍の倍率に絞るために、センター試験の得点で第一次選抜が実施されます。

この第一次選抜の合格者を鹿児島県内のセンター試験会場14会場について集計すると下表のとおりとなります。

試験コードの上2ケタの11は国立大学の試験会場、上1ケタの3は私立大学の試験会場を示しています。

したがって、上4ケタの1197は鹿児島大学、1198は鹿屋体育大を示しています。

センター試験を鹿児島大学・志学館大学で受験した者は、91人(2012年度 130人)が東大の第一次選抜に合格し、鹿児島国際大学、第一工業大学、鹿児島純心女子大学で受験した者は、7人(20人)が合格しており、合計で98人(150人)が合格したこととなります。

このほか、ラ・サール高校などの浪人生は他県にある実家の試験会場で受験している者がいるものと想定されます。

県内の会場から1次選抜の合格者数は、150人から98人に減少しています。

この理由は、2012年度のセンター試験の平均点は、2014年度に比較して5教科7科目の平均点は理系で21点程度低かったことや東大受験を敬遠したことが挙げられます。

平成24年度東大入試

2012年度東大入試第一次選抜合格者数(鹿児島県内会場)

2014年度東大入試第一次選抜合格者数(鹿児島県内会場)

東大入試では、学科別に二次試験の受験者数を2.5倍から4倍の倍率に絞るために、センター試験の得点で第一次選抜が実施されます。

この第一次選抜の合格者を鹿児島県内のセンター試験会場14会場について集計すると下表のとおりとなります。

試験コードの上2ケタの11は国立大学の試験会場、上1ケタの3は私立大学の試験会場を示しています。

したがって、上4ケタの1197は鹿児島大学、1198は鹿屋体育大を示しています。

センター試験を鹿児島大学・志学館大学で受験した者は、91人(2012年度 130人)が東大の第一次選抜に合格し、鹿児島国際大学、第一工業大学、鹿児島純心女子大学で受験した者は、7人(20人)が合格しており、合計で98人(150人)が合格したこととなります。

このほか、ラ・サール高校などの浪人生は他県にある実家の試験会場で受験している者がいるものと想定されます。

県内の会場から1次選抜の合格者数は、150人から98人に減少しています。

この理由は、2012年度のセンター試験の平均点は、2014年度に比較して5教科7科目の平均点は理系で21点程度低かったことや東大受験を敬遠したことが挙げられます。

平成24年度東大入試

| 試験実施大学 | 試験場名 | 志願者数 | 番号 |

| 鹿児島大学 | 鹿児島大学法文学部試験場 | 600 | ① |

| 鹿児島大学教育センター試験場 | 250 | ② | |

| 鹿児島大学教育学部試験場 | 585 | ③ | |

| 鹿児島大学理工系試験場 | 1290 | ④ | |

| 鹿児島大学農学部試験場 | 730 | ⑤ | |

| 鹿児島大学水産学部試験場 | 300 | ⑥ | |

| 鹿児島大学医学部試験場 | 560 | ⑦ | |

| 鹿児島大学歯学部試験場 | 250 | ⑧ | |

| 志学館大学試験場 | 400 | ⑨ | |

| 県立大島高等学校試験場 | 341 | ⑩ | |

| 計 | 5306 | ||

| 鹿屋体育大学 | 鹿屋体育大学試験場 | 540 | ⑪ |

| 鹿児島国際大学 | 鹿児島国際大学試験場 | 679 | ⑫ |

| 第一工業大学 | 第一工業大学試験場 | 465 | ⑬ |

| 鹿児島純心女子大学 | 鹿児島純心女子大学試験場 | 416 | ⑭ |

2012年度東大入試第一次選抜合格者数(鹿児島県内会場)

| 試験コード | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 小計 | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理三 | 小計 | 合計 |

| 119701 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||

| 119702 | 1 | 1 | 1 | ||||||

| 119703 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | |

| 119704 | |||||||||

| 119705 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||

| 119706 | |||||||||

| 119707 | 6 | 2 | 7 | 15 | 12 | 6 | 2 | 20 | 35 |

| 119708 | 6 | 6 | 12 | 12 | |||||

| 119709 | 9 | 9 | 8 | 26 | 16 | 9 | 13 | 38 | 64 |

| 119710 | |||||||||

| 小計 | 19 | 13 | 20 | 52 | 39 | 24 | 15 | 78 | 130 |

| 119801 | |||||||||

| 397001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||

| 397401 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | ||

| 397801 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||

| 小計 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 14 | 20 |

| 合計 | 21 | 16 | 21 | 58 | 47 | 28 | 17 | 92 | 150 |

2014年度東大入試第一次選抜合格者数(鹿児島県内会場)

| 試験コード | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 小計 | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理三 | 小計 | 合計 |

| 119701 | 1 | 1 | 1 | ||||||

| 119702 | |||||||||

| 119703 | |||||||||

| 119704 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | |

| 119705 | 6 | 8 | 5 | 19 | 14 | 8 | 7 | 29 | 48 |

| 119706 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | ||

| 119707 | 2 | 1 | 8 | 11 | 6 | 5 | 11 | 22 | |

| 119708 | |||||||||

| 119709 | 1 | 1 | 1 | ||||||

| 119710 | 1 | 1 | 1 | ||||||

| 小計 | 12 | 9 | 18 | 39 | 27 | 16 | 9 | 52 | 91 |

| 119801 | |||||||||

| 397001 | 1 | 1 | 1 | ||||||

| 397401 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||

| 397801 | 1 | 1 | 1 | ||||||

| 小計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 |

| 合計 | 12 | 10 | 18 | 40 | 29 | 28 | 9 | 58 | 98 |

02.12.23:49

平成26年度東大入試第一次選抜

東大入試の第一次選抜の合格最低点等が本日発表されました。

志望者数の変動が大きく、合格最低点も大きく変動しています。

全体的に、センター試験の理系の得点が上昇したにもかかわらず、東大の出願数は少なく、東大離れ、安全志向、地元志向が進行しているように見えます。

文科一類は、法学部系の不人気で昨年は出願数が少なく、一次選抜が実施されなかったのですが、

今年はわずかに出願者数が増加し、合格最低点は375点と非常に低い最低点(足切り点)となっています。

文科二類は、合格者最低点は2012年度670点、平成2013年度673点と安定していましたが、今年はセンター試験の平均点が上がったにも関わらず、合格最低点は617点まで下がっています。

文科三類は、2013年度文科一類からの流入があり、合格最低点は707点まで上昇しましたが、2014年度はセンター試験の平均点が上がったものの657点と例年並の合格ラインとなっています。

理科一類は、2012年度770点と最も高くなりましたが、2013年度はその反動で574点まで低下しましたが、平成2014年度は681点と上昇しましたが、例年に比較すると依然として低くなっています。

理科二類は、2013年度の合格最低ラインは743点と理科一類同様高くなっていますが、2013年度、2014年度は理科一類を上回る合格最低点690点、714点と高くなっています。

理科三類は、過去3年は合格最低点が若干減小傾向になっています。

志望者数の変動が大きく、合格最低点も大きく変動しています。

全体的に、センター試験の理系の得点が上昇したにもかかわらず、東大の出願数は少なく、東大離れ、安全志向、地元志向が進行しているように見えます。

文科一類は、法学部系の不人気で昨年は出願数が少なく、一次選抜が実施されなかったのですが、

今年はわずかに出願者数が増加し、合格最低点は375点と非常に低い最低点(足切り点)となっています。

文科二類は、合格者最低点は2012年度670点、平成2013年度673点と安定していましたが、今年はセンター試験の平均点が上がったにも関わらず、合格最低点は617点まで下がっています。

文科三類は、2013年度文科一類からの流入があり、合格最低点は707点まで上昇しましたが、2014年度はセンター試験の平均点が上がったものの657点と例年並の合格ラインとなっています。

理科一類は、2012年度770点と最も高くなりましたが、2013年度はその反動で574点まで低下しましたが、平成2014年度は681点と上昇しましたが、例年に比較すると依然として低くなっています。

理科二類は、2013年度の合格最低ラインは743点と理科一類同様高くなっていますが、2013年度、2014年度は理科一類を上回る合格最低点690点、714点と高くなっています。

理科三類は、過去3年は合格最低点が若干減小傾向になっています。

02.11.03:44

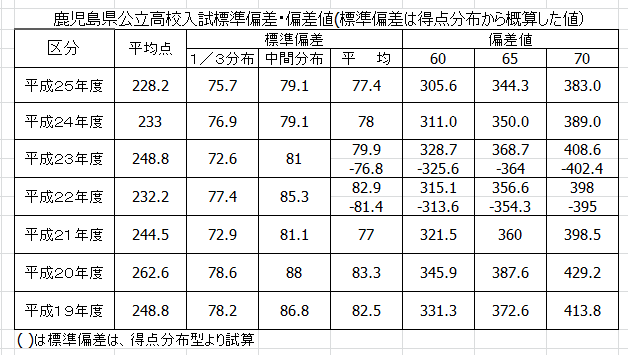

公立高校入試標準偏差・偏差値

平成19年度以降の公立高校入試の平均値と得点分布から標準偏差を求め、偏差値60、65、70の得点を求めてみました。

この値を利用して、合格ラインを求めることとなります。

標準偏差をみると、77.4~83.3で平均で80、つまり、偏差値が1増減するごとに得点は8点増減することがわかります。

この値を利用して、合格ラインを求めることとなります。

標準偏差をみると、77.4~83.3で平均で80、つまり、偏差値が1増減するごとに得点は8点増減することがわかります。

02.10.09:28

平成26年度公立高校入試平均点

平成15年度以降の公立高校入試平均点は、以下のグラフのとおりです。

平成15年度以降は平均点は250点程度でしたが、平成20年度の最高点262.6点以降は平均点は減少する傾向にあります。

最近4年間では、そのうち3年間は230点程度となっており、従来の1教科当たりの平均点が50点程度から45点程度(得点率50%)に目標設定が変更になったのではないかと思います。

これは、平成20年度の平均点が大幅に高かったため、鶴丸高校等で得点差が小さかったことが実力差を判別することができなかったためと考えています。

このため、詳細に問題の難易度分析を行ってきたではないかと思われます。

したがって、平成26年度の平均点も230程度で推移するものと想定されます。

平成15年度以降は平均点は250点程度でしたが、平成20年度の最高点262.6点以降は平均点は減少する傾向にあります。

最近4年間では、そのうち3年間は230点程度となっており、従来の1教科当たりの平均点が50点程度から45点程度(得点率50%)に目標設定が変更になったのではないかと思います。

これは、平成20年度の平均点が大幅に高かったため、鶴丸高校等で得点差が小さかったことが実力差を判別することができなかったためと考えています。

このため、詳細に問題の難易度分析を行ってきたではないかと思われます。

したがって、平成26年度の平均点も230程度で推移するものと想定されます。

02.08.15:35

平成26年度鶴丸高校予想倍率

鶴丸高校の平成25年度県内中学校卒業予定者の進路希望状況は、以下のとおりです。

毎年、倍率が高くなっていますが、これはあくまで行きたい高校として第一志望としていること、私立高校の特待制度の存在が大きく影響しているものと想定されます。

全額免除の特待生は、公立高校の倍率が高い年では、樟南高校普通科文理コース50人、鹿児島実業高校文理科文理コース40人、鹿児島高校英数科特進コース10人等100人以上となります。

現時点での最終受験倍率を予想するのは、志望校変更がありますので難しいのですが、試算してみました。

(平成22・23年度公立高校入試の倍率の予想と実際の倍率)

平成22・23年度入試を進路希望状況のデータと前年度の傾向から8月に予想した倍率は以下のとおりです。

鶴丸、甲南、鹿児島中央、武岡台は、H21年度の傾向より若干志望校変更が多かったため、予想倍率より倍率が若干増減しています。その差は、0.1以内ですので、8月の予想である程度推計できることがわかります。

玉龍は、予想倍率に対して実際の倍率は平成22年度は0.27増加しています。この要因は、H21年から玉龍中学校からの進学が始まったため、高校入試の定員枠は240人から120人に半減しており、平成21年度のデータはそのような定員削減の最初の年で志望校の変動が流動的であったことから、平成21年度データで分析した場合倍率の差が多きく生じたものと思われます。

(平成24年度公立高校入試の倍率の予想と実際の倍率)

平成22・23年度の予想倍率で説明しましたが、前年度の傾向だけではその年度の倍率を予測することができないため、過去のデータも加味して試算してみました。

①鶴丸高校

(平成24年度入試予想)

昨年に比較して全体で24人増加し、学区外枠は5人減少となっている。

このほか、平成21年度のデータから鹿児島市内の私立中学校から6人程度志望している可能性がある。

平成21年度の倍率は、近年で最も低く、平成20年度の1.38の高倍率を敬遠して1.15と近年で最も低くなったが、これは20年度は高倍率を敬遠し、甲南高校、鹿児島中央高校などに希望変更したものと考える。

平成22年度は、平成21年度の倍率が非常に少なかったため、倍率が上昇している。

倍率が上がった翌年は下がる傾向、倍率が下がった翌年は上がる傾向がみられる。

平成20年度から平成24年度のデータで予想すると以下のようになる。

8月時点の志望倍率と3月受検倍率の比率を過去4カ年でみると、下表のとおりとなる。

この数値から平成20年度は志望変更率が少なく、平成21年度は平成20年度の高倍率を敬遠し、志望変更率が大きかったことを意味する。

また、平成22年度の値は、平成20年度並となっており、これは平成21年度の倍率が低かったこと、鶴丸高校に不合格となった場合でも私学助成支援金などによって私立高校の特待生等の負担軽減が期待されたと考えられる。

過去4年間の実績から平成25年度の予想倍率は、1.30~1.39と試算される。

平成25年度は傾向としては平成20年度に近いものと考えられ、倍率は1.39程度になると予想される。

結果は、実際の倍率は1.41で、予想通り倍率が高くなりました。

ただし、平成22年度から私学助成支援金によって、全額免除特待生が別途負担していた諸費についても授業料として整理できるものは支援金対象となることから、実質全額免除となった樟南高校普通科文理コースなど私立高校の特待生を取得した者は、志望校を変更しない可能性もあり、倍率が増加する可能性もある。

(平成26年度予想倍率)

平成26年度の倍率を過去のデータから予想すると、1.21~1.32になりますが、私立高校の特待等との関係から高めの1.32になると想定しています。

毎年、倍率が高くなっていますが、これはあくまで行きたい高校として第一志望としていること、私立高校の特待制度の存在が大きく影響しているものと想定されます。

全額免除の特待生は、公立高校の倍率が高い年では、樟南高校普通科文理コース50人、鹿児島実業高校文理科文理コース40人、鹿児島高校英数科特進コース10人等100人以上となります。

現時点での最終受験倍率を予想するのは、志望校変更がありますので難しいのですが、試算してみました。

(平成22・23年度公立高校入試の倍率の予想と実際の倍率)

平成22・23年度入試を進路希望状況のデータと前年度の傾向から8月に予想した倍率は以下のとおりです。

鶴丸、甲南、鹿児島中央、武岡台は、H21年度の傾向より若干志望校変更が多かったため、予想倍率より倍率が若干増減しています。その差は、0.1以内ですので、8月の予想である程度推計できることがわかります。

玉龍は、予想倍率に対して実際の倍率は平成22年度は0.27増加しています。この要因は、H21年から玉龍中学校からの進学が始まったため、高校入試の定員枠は240人から120人に半減しており、平成21年度のデータはそのような定員削減の最初の年で志望校の変動が流動的であったことから、平成21年度データで分析した場合倍率の差が多きく生じたものと思われます。

| 高校 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||

| 7月調査時点 | 8月時点予想 | 実倍率 | 差 | 7月調査時点 | 8月時点予想 | 実売率 | 差 | |

| 鶴丸 | 1.76 | 1.32 | 1.30 | -0.02 | 1.74 | 1.31 | 1.30 | -0.01 |

| 甲南 | 2.18 | 1.48 | 1.41 | -0.07 | 1.92 | 1.25 | 1.32 | +0.07 |

| 鹿児島中央 | 2.06 | 1.33 | 1.30 | -0.03 | 2.06 | 1.30 | 1.35 | +0.05 |

| 武岡台 | 2.08 | 1.42 | 1.34 | -0.08 | 1.79 | 1.15 | 1.25 | +0.10 |

| 鹿児島玉龍 | 2.93 | 1.19 | 1.45 | +0.27 | 1.17 | 1.20 | 1.15 | -0.05 |

(平成24年度公立高校入試の倍率の予想と実際の倍率)

平成22・23年度の予想倍率で説明しましたが、前年度の傾向だけではその年度の倍率を予測することができないため、過去のデータも加味して試算してみました。

①鶴丸高校

(平成24年度入試予想)

昨年に比較して全体で24人増加し、学区外枠は5人減少となっている。

このほか、平成21年度のデータから鹿児島市内の私立中学校から6人程度志望している可能性がある。

平成21年度の倍率は、近年で最も低く、平成20年度の1.38の高倍率を敬遠して1.15と近年で最も低くなったが、これは20年度は高倍率を敬遠し、甲南高校、鹿児島中央高校などに希望変更したものと考える。

平成22年度は、平成21年度の倍率が非常に少なかったため、倍率が上昇している。

倍率が上がった翌年は下がる傾向、倍率が下がった翌年は上がる傾向がみられる。

平成20年度から平成24年度のデータで予想すると以下のようになる。

8月時点の志望倍率と3月受検倍率の比率を過去4カ年でみると、下表のとおりとなる。

この数値から平成20年度は志望変更率が少なく、平成21年度は平成20年度の高倍率を敬遠し、志望変更率が大きかったことを意味する。

また、平成22年度の値は、平成20年度並となっており、これは平成21年度の倍率が低かったこと、鶴丸高校に不合格となった場合でも私学助成支援金などによって私立高校の特待生等の負担軽減が期待されたと考えられる。

過去4年間の実績から平成25年度の予想倍率は、1.30~1.39と試算される。

平成25年度は傾向としては平成20年度に近いものと考えられ、倍率は1.39程度になると予想される。

結果は、実際の倍率は1.41で、予想通り倍率が高くなりました。

ただし、平成22年度から私学助成支援金によって、全額免除特待生が別途負担していた諸費についても授業料として整理できるものは支援金対象となることから、実質全額免除となった樟南高校普通科文理コースなど私立高校の特待生を取得した者は、志望校を変更しない可能性もあり、倍率が増加する可能性もある。

(平成26年度予想倍率)

平成26年度の倍率を過去のデータから予想すると、1.21~1.32になりますが、私立高校の特待等との関係から高めの1.32になると想定しています。

02.08.06:38

平成26年3月中学校卒業予定者の進路希望状況

平成26年度の公立高校一般入試の出願が始まりましたが、今年の有力校の倍率はどうなるのでしょうか。

鹿児島県教育委員会が昨年8月に公表した平成26年3月中学校卒業予定者の進路希望状況から見てみます。

国公立中学校の卒業生数は、平成21年度を除き減少傾向となっています。

平成26年度は、前年に比較して高校1校分にあたる326人の減少となっています。

一方、私立高校を希望する学生が年々増え、本年は全体で平成21年から2001人卒業生が減少している中で、私立高校希望者が408人増加するなど平成21年に比較して2割増しとなっています。

これは、私立高校の大学進学実績や就職実績が向上していることや私学支援金による授業料負担軽減が要因となっているようです。

一定枠内の希望者数は、平成21年634人と多かったのですが、学区統合等によりその後300人台で推移しましたが、今年は375人と昨年に比較して46人増加しています。

鹿児島県教育委員会が昨年8月に公表した平成26年3月中学校卒業予定者の進路希望状況から見てみます。

国公立中学校の卒業生数は、平成21年度を除き減少傾向となっています。

平成26年度は、前年に比較して高校1校分にあたる326人の減少となっています。

一方、私立高校を希望する学生が年々増え、本年は全体で平成21年から2001人卒業生が減少している中で、私立高校希望者が408人増加するなど平成21年に比較して2割増しとなっています。

これは、私立高校の大学進学実績や就職実績が向上していることや私学支援金による授業料負担軽減が要因となっているようです。

一定枠内の希望者数は、平成21年634人と多かったのですが、学区統合等によりその後300人台で推移しましたが、今年は375人と昨年に比較して46人増加しています。

02.07.01:02

国公立大学二次対策

センター試験が終わって、国公立の二次対策が重要な時期です。

多くのコメントが寄せられていましたが、その中で、国公立大学前に私立高校の入試があるため、長期に学校が休学になり、十分受験勉強が対応できない高校があるとの情報がありました。

鹿児島実業高校は、高校入試後合格発表までの1月30日~2月4日まで休校となっていましたが、さらに先生の休暇のために、2月7日から2月11日まで休校するそうです。

受験生にとっては大事な時に、高校が休校になってしまうのは受験勉強にとって大きなマイナスとなります。

現役組にとっては、追い込みの時期でこの機関の受験勉強で得点が伸びるため、十分な受験体制が取られているとはいいがたいと思います。

多くのコメントが寄せられていましたが、その中で、国公立大学前に私立高校の入試があるため、長期に学校が休学になり、十分受験勉強が対応できない高校があるとの情報がありました。

鹿児島実業高校は、高校入試後合格発表までの1月30日~2月4日まで休校となっていましたが、さらに先生の休暇のために、2月7日から2月11日まで休校するそうです。

受験生にとっては大事な時に、高校が休校になってしまうのは受験勉強にとって大きなマイナスとなります。

現役組にとっては、追い込みの時期でこの機関の受験勉強で得点が伸びるため、十分な受験体制が取られているとはいいがたいと思います。

02.03.09:42

国公立大学入試状況

国公立大学の出願の締め切りは、1月27日(月)~2月5日(水)となっています。

出願の状況を見て、出願する受験生もいると思いますが、早めに志望校を決定し、個別学力試験(二次対策)に専念するほうがいいと思います。

センターリサーチなどから志望者数が増減するかはある程度予測もつくのですが、それよりもポジティブに志望校に合格するための勉強方法を検討したほうが、結果的にもいいような気がします。

検討をお祈りします。

出願の状況を見て、出願する受験生もいると思いますが、早めに志望校を決定し、個別学力試験(二次対策)に専念するほうがいいと思います。

センターリサーチなどから志望者数が増減するかはある程度予測もつくのですが、それよりもポジティブに志望校に合格するための勉強方法を検討したほうが、結果的にもいいような気がします。

検討をお祈りします。

01.28.23:47

私立高校の国公立大学実績

私立高校入試も本格化する頃となりました。

そこで、今回は、鹿児島実業高校と樟南高校の最近の国公立大学の合格実績を比較してみました。

国公立高校を目指す鹿児島実業高校の文理科(文理コース、英数コース)と樟南高校の普通科(文理コース・英数コース)の入学者数が異なるため一概に比較することは難しいのですが、樟南高校の合格者数が多い傾向にあります。

平成19年度~平成25年度の難関大学合格者

鹿児島実業25人(国公立大学合格者数268人)

京大1、鹿大医5、東工大2、阪大3、名大2、九大11、神戸大1

樟南高校52人(国公立大学合格者数495人)

東大5、京大1、熊本医1、鹿大医4、東工大1、一橋大1、阪大4、九大34、東京医科歯科大1

←ここをクリックすると拡大」します。

←ここをクリックすると拡大」します。

ベネッセコーポレーションの学力到達度ゾーンで区分しています。

S1・・・・東大・京大・国公立大学医学部医学科

S2・・・・東工大、一橋大、阪大

S3・・・・東北大、名大、九大、神戸大

A1・・・・北大、筑波大、広大、熊大、首都大学東京

A2・・・・長崎大、鹿大、福岡県立大

A3・・・・大分大、宮崎大、北九州大、熊本県立大

B1・・・・佐賀大、琉球大、長崎県立大

B2・・・・名桜大

そこで、今回は、鹿児島実業高校と樟南高校の最近の国公立大学の合格実績を比較してみました。

国公立高校を目指す鹿児島実業高校の文理科(文理コース、英数コース)と樟南高校の普通科(文理コース・英数コース)の入学者数が異なるため一概に比較することは難しいのですが、樟南高校の合格者数が多い傾向にあります。

平成19年度~平成25年度の難関大学合格者

鹿児島実業25人(国公立大学合格者数268人)

京大1、鹿大医5、東工大2、阪大3、名大2、九大11、神戸大1

樟南高校52人(国公立大学合格者数495人)

東大5、京大1、熊本医1、鹿大医4、東工大1、一橋大1、阪大4、九大34、東京医科歯科大1

ベネッセコーポレーションの学力到達度ゾーンで区分しています。

S1・・・・東大・京大・国公立大学医学部医学科

S2・・・・東工大、一橋大、阪大

S3・・・・東北大、名大、九大、神戸大

A1・・・・北大、筑波大、広大、熊大、首都大学東京

A2・・・・長崎大、鹿大、福岡県立大

A3・・・・大分大、宮崎大、北九州大、熊本県立大

B1・・・・佐賀大、琉球大、長崎県立大

B2・・・・名桜大

01.27.23:18

個別学力試験(二次試験)について

大学入試は、センター試験も終わり、各大学の個別学力試験(二次試験)対策に移行します。

センター試験対策を十分に行うためには、各教科の授業を早めに終える必要があります。

今年の鶴丸高校では、2教科が遅れ気味で、父兄から不満の声が上がったそうです。

鹿児島実業高校でも、日本史が大幅に遅れ、ほとんど毎授業小テストを果し、追試を行うなど相当な負荷がかかってしまうケースもあったようです。

各教科担任の連携と授業管理の徹底は、基本的な話ではないかと思いますが、このように対応が十分でないケースも多くあるようです。

したがって、父兄の皆様には、授業運営がおかしいと思ったら積極的に高校側に意見を述べることが必要で、このことは、自分の子供だけの問題だけではなく、後輩のためにも重要なこととであると考えます。

センター試験対策を十分に行うためには、各教科の授業を早めに終える必要があります。

今年の鶴丸高校では、2教科が遅れ気味で、父兄から不満の声が上がったそうです。

鹿児島実業高校でも、日本史が大幅に遅れ、ほとんど毎授業小テストを果し、追試を行うなど相当な負荷がかかってしまうケースもあったようです。

各教科担任の連携と授業管理の徹底は、基本的な話ではないかと思いますが、このように対応が十分でないケースも多くあるようです。

したがって、父兄の皆様には、授業運営がおかしいと思ったら積極的に高校側に意見を述べることが必要で、このことは、自分の子供だけの問題だけではなく、後輩のためにも重要なこととであると考えます。